/

もういくつ寝るとお正月、という時期になりました。

最近、佐賀市諸富に、家具の会社を訪問しました。まず案内された工場で、いきなり面白い話を聞きました。木材を加工した時にうまれる木屑を粉砕し集めて、牧場に運び牛小屋の敷物にしている。家具に使われる木材はしっかり乾燥されていて、それを微細にしたものは、牛にとってふかふかのベッドのようなものだそうです。牛に聞いたことはないと思うけど、さぞかし気持ちがよいことでしょう。この木屑に牛の糞尿が加わると、今度は農家の肥料になるそうです。へ〜。またこの木屑を利用して、幼虫からカブトムシを育てていて、毎年夏には700匹程度を近所の子供たちにプレゼントしているとのことです。また、へ〜。

もちろん家具の会社ですから、それぞれの制作工程に「現代の匠」ともいうべき職人さんがたくさんいて、その働きぶりに見惚れ、デジタル技術をフル装備した海外の工作機械には感心しました。なにより木の香り漂うショールームに居並ぶ商品のカッコよさには目を見張り、へ〜の何十連発でしたが、冒頭の牛とカブトムシの話を、メッチャ熱を込めて、楽しそうに話してくださった社長に、この会社の哲学を見たような気がします。

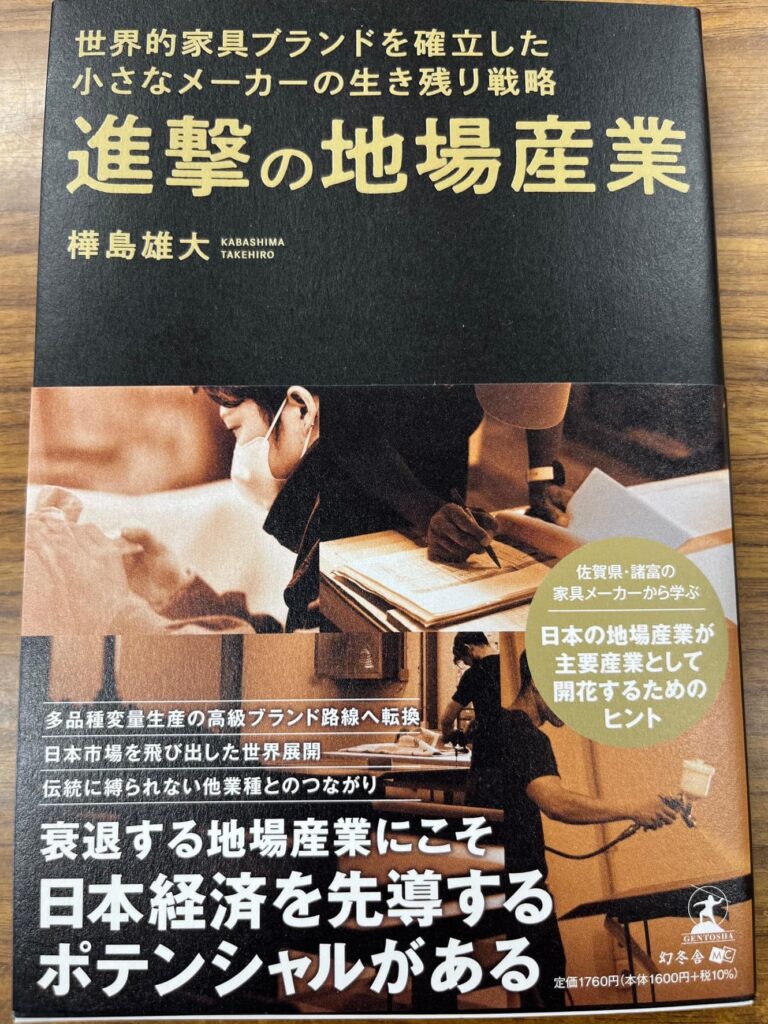

訪問した会社はREGNATEC(レグナテック)、案内していただいたのは樺島雄大(かばしま たけひろ)社長、今回紹介する『進撃の地場産業』の著者です。

地場産業というと、不景気、人口減少による市場の縮小により、衰退しているというイメージが強いですね。ところが、REGNATECは60年の歴史の中で下請けの工場から大きく脱却し、木材の調達、デザイン、制作、海外への販路拡大、すべてを自前でやるトータルインテリアメーカーに大変貌を遂げた会社です。状況の厳しさはどうしようもない現実ではあるけど、樺島さんは、地場産業の停滞は自分たちの技術や製品の価値を自分たち自身が理解しておらず、うまくいかないことを外部の要因のせいにして、自分たちのやりかたは旧態依然、各内外の業界動向や消費者ニーズを学ばず、情報発信も苦手、そういうことを直視すべきだと考え、改革にとりくみ、素晴らしい結果をだしてきました。社長みずから、国の内外各所、現場に足を運び、情報を集め、人とつながり、共同の力を強め、どんどん視野を広げていったことが、社員の意識を変え、コミュニケーション豊かで、技を磨き合う会社に成長していく、そんなことが見えてきます。

この本は、逆境から光をみいだすうえで、学ぶべき試行錯誤にあふれています。

実は、樺島さんは、佐賀女子短期大学が「インターンシップに関する協定書」を結んでいるSAGA COLLECTIVEの理事長でもあります。佐賀の地場の伝統の技術を今に受け継いでいる企業の「異業種コラボレーション」によるブランドを形成している協同組合です。この協定書は、1号館の玄関入って左手に見ることができます。

学生のみなさん、どんどんとインターンシップに行ってください。きっと素敵な発見があります。

考えてみれば、佐賀女子短期大学も、60年ほど佐賀に根を張って教育にとりくんできたれっきとした地場の学校です。地方大学は地場産業と同様、少子化など厳しい状況にあるけれど、「進撃」するためにできることはまだまだあると、僕は思います。

「佐賀県は他県と比較して地場産業が少ないというのも、見方を変えれば武器ともいえます。産業が少ない分、行政や地域の方々が諸富家具に注ぐ愛着というのはひときわ大きくなります。・・・・規模が小さい諸富家具、産業が少ない佐賀だからこそ、一つの産業に集まるパワーは絶大です。これを活用しない手はないのです」(P181)

産業を大学に、諸富家具を佐賀女子短期大学に読み替えてみたら、なにか見えますか?

このコメントは、教職員向けかな。

どなたにでもいいたい!今年もがんばりましたね。お互いの苦労をいたわり、ほめあい、良い年を迎えましょう。