今から10万年前に、人間は火を使いこなすようになります。それが、人間が自分の力で光をつくった始まりです。10万年前…よくわからない遠い、遠い昔の話です。それから人間が新聞も本も、苦もなく読める明るい部屋で夜を過ごせるようになったのは19世紀の末、エジソンが電気ランプをつくってからなんですよ。ず〜っと、夜は暗かったんですね。

大雑把にいえば、ローソクの時代が長く続きました。脂の塊に芯を立てて火をつけるのですね。木の実のような植物性のものもあったけれど、多くは獣の脂、羊とか豚とかです。そういうものを固めて燃やしていたわけです。それほど明るくもなく、臭いが濃くて、煙も大変だったようです。ハーバード大学というアメリカの名門大学があります。佐賀女子短期大学よりは少し有名な大学ですが、その大学の学長の1743年(今から282年前ですが)の日誌によると、2日間かけて35キロの獣脂のロウソクをつくっていたそうです。2ヶ月分の「光」を確保するために。学長、ご苦労様です。そんな苦労をしてでもローソクをつくらなければならなかった。それでも今に比べるべくもなく、はるかに夜は暗かったのです。ハーバード大学の学長が悪戦苦闘していた頃から数十年前に、マッコウクジラという巨大な鯨が発見されて、その脳から1900リットルもの油が出ることがわかったんですね。その油がそれまでの獣より臭くなく、またひときわ明るく燃えたのです。かわいそうに…。そのために30万頭のマッコウクジラが犠牲になりました。捕鯨禁止とか、どの口がゆうとんねん。

そして19世紀になり、化石燃料、つまり石油の発見とか電気の発明とかの時代になったわけです。10万年の長さからみれば人間が明るい光を手に入れたのは、ほんのついさっきのような話です。みなさんは当たり前のように、暗い夜も自由に行動しています。街灯もあり、コンビニも、飲食も映画館も、どこに行ったって当然に明るい。でも、今の地球でも電気が行き渡っていない「無電化地域」があるのです。13億人、人口の20%の人々がまだローソクの生活をしている。灯油だけの生活をしているのです。煙による健康障害、火災による死亡事故も起こっています。光でも格差はある。今も暗闇が支配しているところがある。そして、今ミャンマーの被災地の夜も暗いのです。

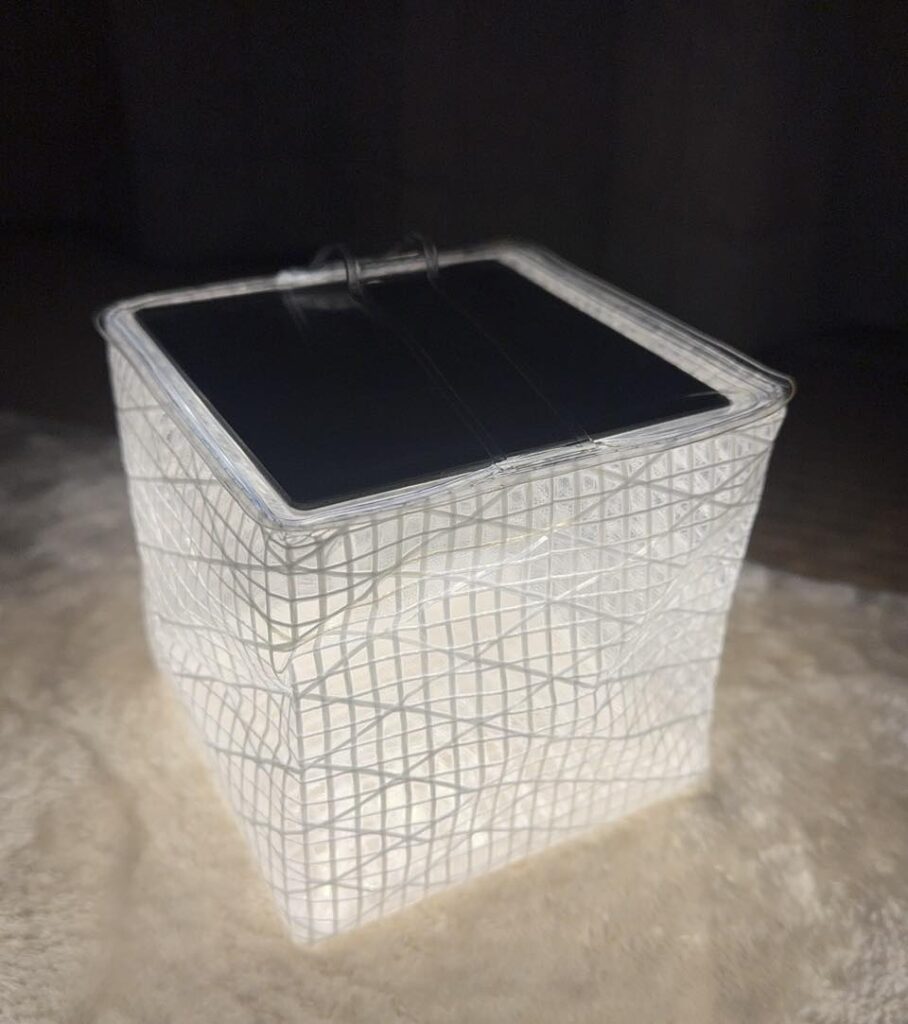

先月3月28日、ミャンマー中部で起きた大地震。軍の発表では、3600人の死亡、120名の行方不明が伝えられています。本学にはミャンマーの学生がたくさん学んでいます。とくに新入生は、日本に入国するやいなや、地震の報に接して本当に大変なことだったろうと思います。入学式から、学生たちが募金に取り組みました。そして、そんな動きから本学の学生サークル「学生ボランティア部Sun-Kissed(サンキスト)」が一つの方向性を示してくれました。「ミャンマーの人たちに光を届けよう。Be Sunny! プロジェクト」です。なんといっても旭学園ですものね。本学とは深い繋がりのある認定NPO法人地球市民の会と連携して、太陽光・ソーラーのランタンを届けようという活動です。昼間、太陽の光で充電しておけば、夜、明るい光を放つ優れものです。被災地ではきっと威力を発揮してくれるでしょう。そんなやり方があったのかと、ハーバード大学の学長なら、さぞ悔しがったことでしょうね。

これまで集まった募金で、48個のランタンを送ることができました。僕は、このサンキストの活動を応援していきたいと思います。100個、200個と支援の輪を広げていきたい。

※ご協力いただける方はこちらをご覧ください。

そう!トークフォークダンスは、めっちゃ面白かったな〜。この話はまた、あとで。

*参考文献:「世界をつくった6つの革命の物語 新人類進化史」スティーブン・ジョンソン 朝日文庫 より