拝啓 朴裕河(パク・ユハ)様

こんな形式でお便りのようなものを書いてみたくなりました。なんだかどうもすみません。

なんのことかと思われるかもしれませんが、「Hump Back」という日本の女性ロックバンドが、最近の僕の“推し”で、彼女たちの代表的ナンバーに「拝啓 少年よ」というのがあり、何かと頻繁に聴いています。

夢はもう見ないのかい?

明日が怖いのかい?

諦めはついたかい?

馬鹿みたいに 空が綺麗だぜ

*Momoko Hayashi

力強く語りかけるような歌声、胸がすくような演奏、もはや少年でない僕のようなおじさんでも、覚醒させられるような音楽です。

朴裕河さんのことをこの学長ノートに書いてみたいと思いながら逡巡を巡らせていたのですが、この曲を聴いていて、「拝啓」から書き出してみようと思ったのです。変ですね。

韓国・ソウルのカフェで、本学の長澤さん、張さんとともに、初めてお会いしてから、もう3週間が経ちました。あの日は、私たち佐賀女子短期大学が未来構想の中で、韓国語文化コースの進化拡大に取り組んでいきたいというお話に、力強く賛同いただき協力をお約束いただいたこと、本当にありがたく、どれほど励まされたかわかりません。

先週末に、「第4回日韓友好のつどいin O I T A」に行ってきました。韓国映画の上映、慶州ガラム芸術団による伝統演舞や韓国屋台村など盛りだくさんの内容の中で、僕は「日韓文化フォーラム」のパネリストとして呼ばれていました。韓国からは、映画監督のイ・ミョンセさん、映画評論家、大衆文化研究者など3名の方々が出席されていました。司会は旧知の映画ライターであり、別府ブルーバード劇場の運営をされている森田真帆さんでした。テーマは、韓国のエンターテイメントがなぜ、韓国、日本だけでなく、世界の人々を魅了するようになったのか、というものでした。やはり実際に韓国の現場に関わっている方々の知見はとても刺激的でした。なかでも印象に残っているのは、S Fやファンタジーよりも、社会の現実、タブーに迫るような映画が韓国では好まれるということでした。僕は、本当は目を背けたくなるような社会の深層的問題をテーマにしながら、そのことに十分認識が無くても無いなりに面白い、深い認識があればあるほどもっと面白い、そこが韓国エンターテイメントの凄さではないかと述べました。

このイベントをすべてお膳立てしたのが、大分県在住30年の印成銀さん、N P O法人日韓芸術文化交流協会理事長として、企画、折衝、資金集めに奔走されました。失礼ながら大変早口なのですが、印さんの企画力、実行力、情熱に言葉が追いつかないのかなと思うほどです。日韓をつなぐため、市民レベルで、ただただ無私に行動する…こういう人が両国にもっと必要なのだと実感しました。

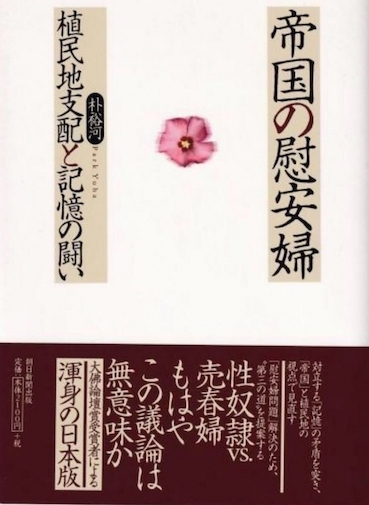

朴裕河さんの著書、「帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い」(朝日新聞出版2014年)を読んだ時の衝撃とその後、湧き上がってきた感銘は、今も僕の鮮明な記憶となっています。「慰安婦問題」がいつしか「日韓の政治問題」としてクローズアップされ、非和解的絶望的になってしまっていた状況を、「帝国と植民地」という大きな視野で読み解き、加害と被害、絶対悪と絶対善という二分論的な思考を乗り越え、歴史的事実にまっすぐ向き合い、対話を積み重ねれば、和解に至ることができることを示してくれた希望の著作でした。大きな賞を受賞されるなど評判を呼んだ本だけに、当然一方で非難を受けることは想像できたものの、運動団体から訴えられ、いったんは有罪判決まで受けたことには驚愕しました。しかもまだ裁判は続いています。世界中の識者が主張しているように、僕も学問研究の内容を法が裁くなど、あってはならないことだと思います。朴裕河さんが受けた苦痛は想像を絶するものであったと思います。

朴裕河さんは、歴史という大きな時計の部品を丹念に分解している人に見えます。そうして事実一つひとつから囚われのない構図を書き上げていく。それは「あるべき真実」を証明するためではなく、事実を積み上げたら、たまたまそうなったということにしかすぎない。そんな姿勢を強靭に貫いている人だと思います。僕が、「帝国の慰安婦」はじめ朴裕河さんの研究に敬意を抱くのは、その言説を100%正しいと思うからではありません。日韓双方が「あるべき過去」、「あってはならない歴史」のために特定の観点を強調し、それとは異なる見解を排除、弾劾するような姿勢であるのに対して、朴さんは自由かつクールに歴史を見つめていることです。ひたすら事実と記憶に向き合い、光の見える方向へ、対話と和解のモザイク画を描こうとしていることです。

自分たちにだけ都合のいい歴史的妄想が生み出す「正義」がいかに恐ろしい暴力に転嫁されるか、私たちはそれを今のロシアに見ています。

ソウルでお会いした朴裕河さんからは、穏やかで静かな佇まいの中に、知的な闘志をたぎらせたファイターという印象を受けました。これからのお仕事も楽しみでなりませんし、どこかで何か一緒に取り組める機会が訪れることを期待しています。

これからソウルには佐賀よりも厳しい冬が待ち受けています。どうかお体をお自愛ください。また、韓国でも日本でも、できれば佐賀でお会いできますことを念願しています。

敬具

*「帝国の慰安婦」佐賀女子短期大学図書館にあります。