投稿者: kouhou

2025年7月22日(火)および23日(水)、伊東順子先生(本学客員教授)による公開講座「韓流エンターテイメントの光と影」が開催されました。

本授業では、世界的に高い評価を受ける韓国映画・ドラマを切り口に、韓国社会が抱える現実や矛盾、そしてその背景にある歴史や社会構造に焦点が当てられました。

特に、アカデミー賞を受賞した映画『パラサイト 半地下の家族』などを取り上げながら、貧困や格差といった社会問題を鋭く描き出す韓国作品の奥深さが語られました。

講師の伊東順子先生は、韓国社会を鋭く読み解くジャーナリストとして知られ、『シュリ』『オアシス』など多くの韓国映画を題材に、映像作品が現代社会をどのように映し出しているかを解説。

学生や一般参加者からは「韓国映画を違った視点で見ることができた」「メディア表現と社会のつながりがよくわかった」といった感想が多く寄せられ、非常に充実した時間となりました。

本講座を通じて、エンターテイメントを通じた社会理解の重要性が再確認され、国際的な視野を持つ学びの機会として大変有意義なものとなりました。市民の皆様もご来学いただきまして誠にありがとうございました。

2025年7月21日(月・祝)、SAGAスタジアムで開催された

「九州スポーツキッズキャラバン 佐賀」に、佐賀女子短期大学の学生と教職員など関係者がサポートスタッフとして参加しました!

このイベントはソフトバンクホークス誕生20周年記念で、ホークスとホークスジュニアアカデミーが九州各県で取り組まれています。

佐賀では、ソフトバンクホークス・サガン鳥栖・佐賀バルーナーズの豪華コーチ陣とマスコットが集結し、約100名の小学生がスポーツを思いきり楽しみました。

本学からは、子どもたちの熱中症予防・体調サポート・水分補給の補助など、安心・安全な運営を支える役割を担いました。

参加した学生は「養護教諭になるための勉強をしているが、今日の子どもたちへの対応は今後に活かせる学びの場になった。」と話していました。

スポーツと笑顔があふれる夏の日の思い出づくりに貢献できたことを、私たちも誇りに思います。

お声かけくださったサガン鳥栖様、福岡ソフトバンクホークス㈱様、佐賀バルーナーズ様ありがとうございました。

2025年7月14日、佐賀女子短期大学において「第2回日本語スピーチコンテスト」が開催されました。

本学で学ぶミャンマー出身の留学生6名が出場し、それぞれの体験を通して感じた「多文化共生」や「人とのつながり」「助け合いの心」について、自らの言葉で力強く発表しました。

見事1位に選ばれたのは、地域みらい学科1年のケッ・ウェー・ウェー・ニェインさん。日本での生活に戸惑いながらも、多くの人に支えられてきた自身の体験を通して、「共に生きるために必要なのは助け合いの心」と感謝と決意を語りました。

2位には、異なる立場の人を理解しようとする姿勢の大切さを訴えたキン・ニン・ピューさん。

3位には、日々の小さな優しさが心の支えになると語ったエー・ミャッ・モンさんが入賞。それぞれに表彰状と副賞が贈られました。

当日は、100人を超える留学生や教職員が観覧し、発表者に温かい拍手が送られました。

本学では今後も、留学生一人ひとりの声を大切にし、互いに学び合い、多文化共生の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

6/16〜6/18の3日間はChinese week!

中国人留学生が中心となって企画運営をし、母国の紹介や、伝統文化体験を学内で行いました!

中国の紹介と中国の伝統的な遊び 「灯謎」をしたり、中国風ビーズアクセサリーを作ったり、幸運や平和を願う、中国の伝統的な飾りである中国結びを赤い紐を使って作るワークショップが行われました。

Chinese week の様子はSNSにアップしています。

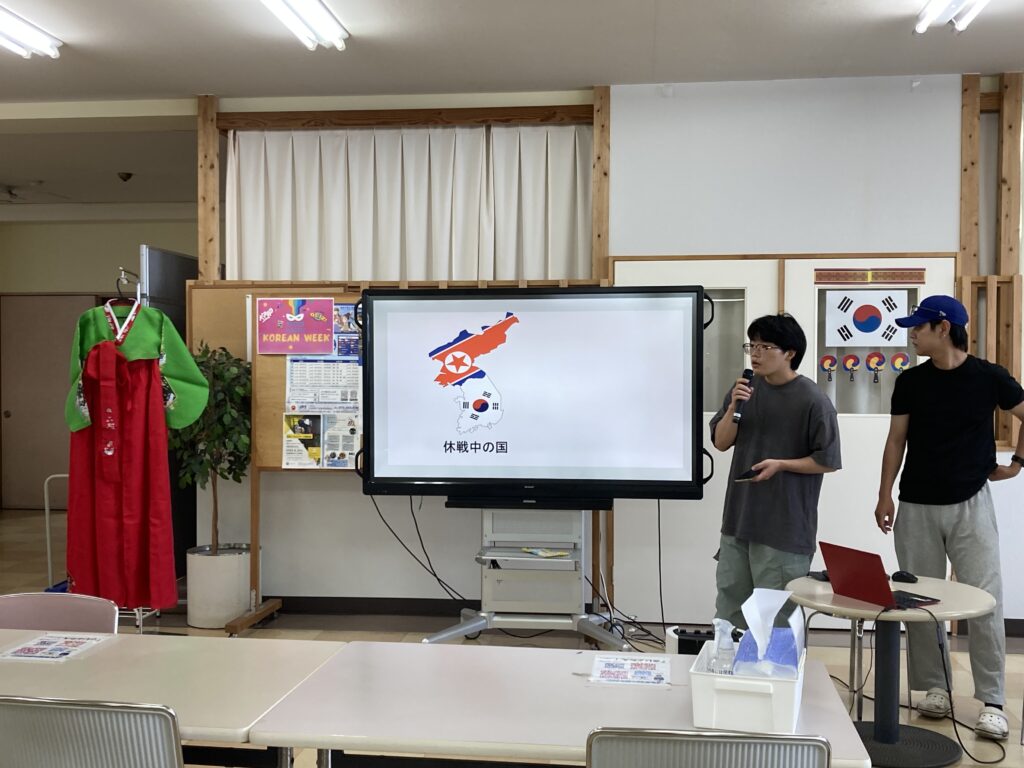

7/14~7/16はKorean Week!

韓国人留学生が中心となって企画運営に取り組みました。

日本人学生や他国の学生にとって、韓国を知る良い機会になったと思います

7/14は韓国と韓国の大学の紹介をスライドを使って説明しました。

7/15はめんこ(折り紙)を作って遊びました。

7/16は音楽クイズと「K-popカバーダンスサークルLucy」によるK-popダンスが披露されました。

日本人学生や他国の学生にとって、中国や韓国について学ぶ良い機会となりました。

今後もミャンマーやネパールなど留学生の母国の紹介を通して、学内で国際交流が繰り広げられる予定です。

佐賀女子短期大学の食とヘルスマネジメントコース(今は募集停止)の卒業生で、学生ボランティア部Sun-Kissed(サンキスト)の部長として熊本地震や広島や九州の豪雨災害の被災地支援に携わっていた、中村萌実さんが南米のボリビアへJICAの海外協力隊としての派遣が決まったという嬉しいニュースが飛び込んできました。

彼女は農業高校の先生になるのが夢でした。本学で栄養士の資格を取り、その後愛媛大学に編入して高校教諭免許を取得し、佐賀県の教員採用試験に合格し佐賀県立高志館高校の教員になりました!

そして、今回のチャレンジ!!

在学中は編入学を目標に勉学に励み、地域貢献に、災害支援ボランティアにと活動していました。ボリビアでの活動も、帰国してからの活躍も楽しみです!

いってらっしゃい。

※佐賀女子短期大学は国内外の4年制大学への編入学サポートも充実しています。

2025年7月9日(水)、佐賀女子短期大学 地域みらい学科の2年生39名が、ノンステップバスの乗車体験を行いました。

この取り組みは、「車いすユーザーの方の視点でバスの利用を学ぶ」ことを目的に実施されたもので、〇〇な障がい者の会代表であり、本学の客員教授でもある内田勝也先生をお招きし、佐賀市営バスの協力のもと実施しました。

学生たちは、車いすでバスに乗車する際のサポートの必要性や、言葉がけ・心配りの大切さについて理解を深めました。福祉・ソーシャルケアを学ぶ学生にとって、実際の現場に触れる貴重な学びの機会となりました。

ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

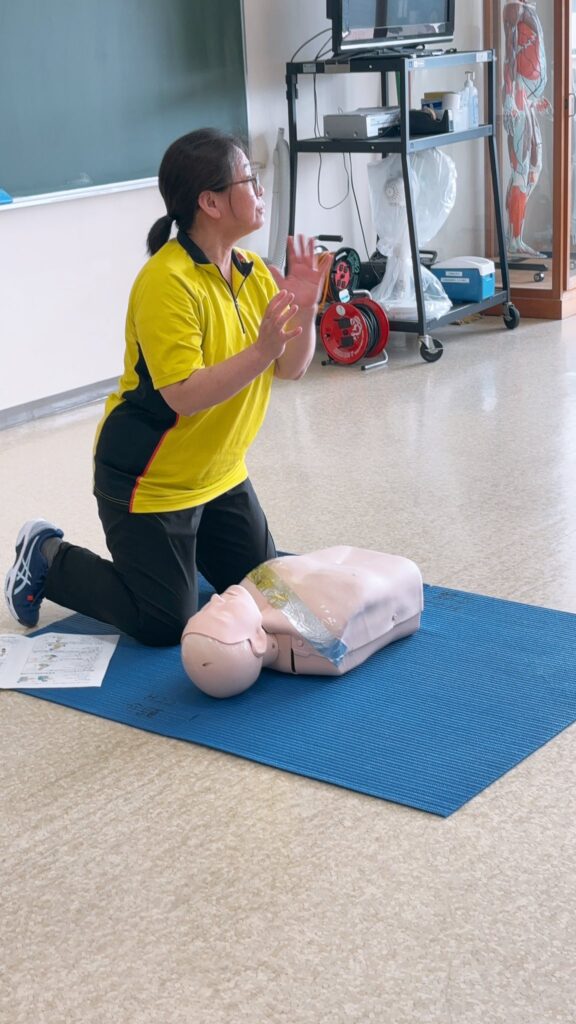

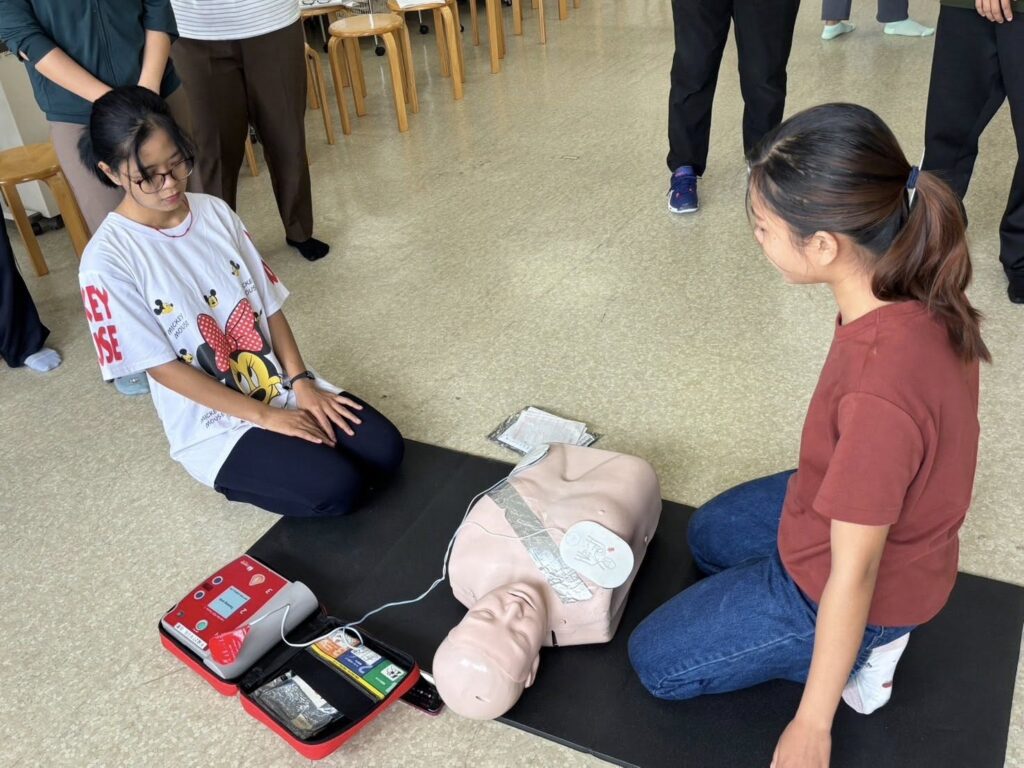

2025.6.26(木) 科目「日本文化・日本事情I」の中で、緊急時の応急手当てとして、心肺蘇生を体験しました。

胸骨圧迫は胸が5cmほど沈むくらい1分間に100〜120回押します。

また、AED (自動体外式除細動器)を使う体験もしました。

人が倒れている時、一人で対応するのは難しいので、できれば周りの人に声をかけて協力してもらいながら心肺蘇生を行いましょう。

救急車を呼ぶのも忘れずに‼

※救急は119番📞

佐賀市から留学生へ奨学金を1年間給付してくださいます。

6月30日に交付式が開催され、県内各大学・短大(佐賀女子短期大学、佐賀大学、西九州大学短期大学部)から推薦された16名が交付式に出席しました。

本学は、情報やデザインなどを学ぶミャンマー人留学生4名に支給していただけることになりました。

奨学生の自己紹介では、奨学金をいただくことへの感謝や、今後の抱負について日本語ですばらしいスピーチをしてくれました。

他大学の留学生・教職員や佐賀市の職員の方と交流する時間もあり、有意義な時間になりました。

たくさんの日用品が値上がりして日本での生活は大変です。日本で勉強しながら生活する留学生にとって、とてもありがたい奨学金です。ありがとうございます。

こども未来学科の佐貫先生の地域活動を紹介します。

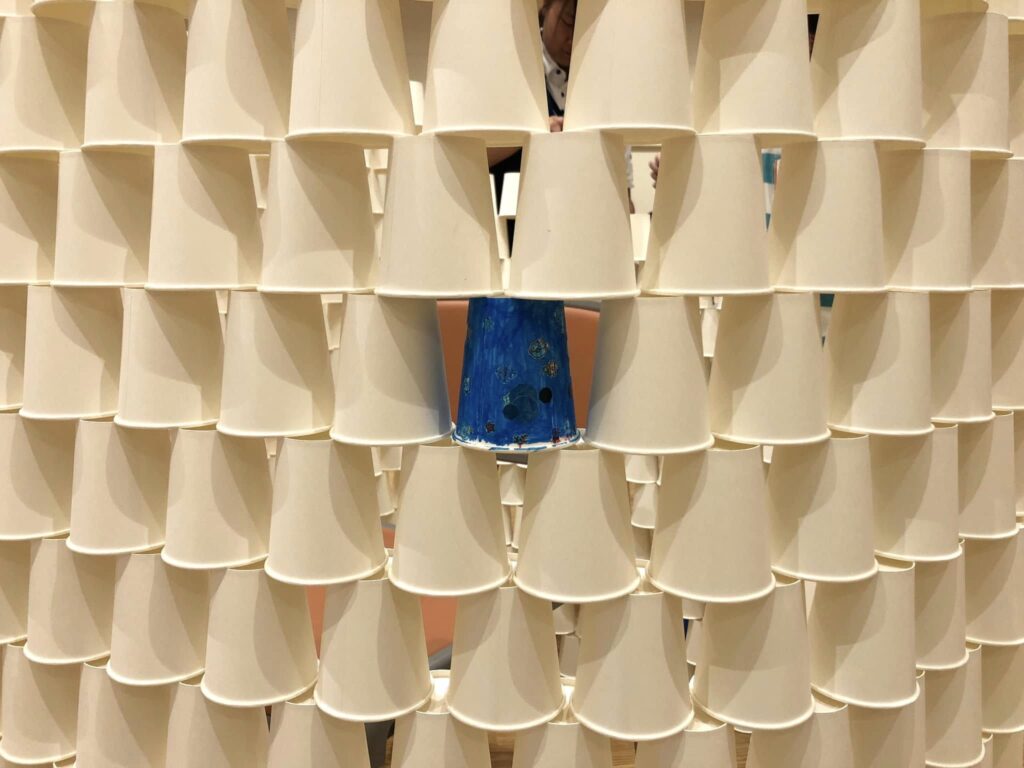

6月21日(土)は佐賀県小城市牛津町で、地域の人や高校生ボランティアが小学生の体験活動を企画する『津の里ミュージアム』の開講式でした。式のあとは公民館のホールで紙コップあそび‼ 講師は佐貫先生です。

アイスブレイクは「かもつれっしゃ」の曲に合わせてジャンケンゲーム!優勝者には佐貫先生手作りのうまい棒で作った帽子をプレゼント!大人も子どもも本気でジャンケンしました。

その後、12,000個の紙コップをホールいっぱいに広げて、子どもたちと「紙コップアート」に挑戦しました。子どもも大人も真剣に紙コップを積み上げて創造力が大爆発!素晴らしい作品がたくさん出来ました。

津の里ミュージアムは、地域ぐるみで子どもたちに様々な体験を提供するプログラムです。牛津高校の生徒が運営ボランティアとして参加し、地域住民の指導のもと、料理、アート、遊び、くらしなど、学校では体験できない活動を行っています。

※佐賀女子短期大学は小城市と包括連携協定を結んでいます。

《ミャンマー地震被災地へのソーラーランタン寄贈について》

佐賀女子短期大学の学生ボランティア部Sun-Kissed(サンキスト)は、3月に発生したミャンマー地震の被災地支援のため、『Be Sunnyプロジェクト~ミャンマーの人たちに光を届けよう~』を立ち上げ、地震で停電の続く被災地へソーラーランタン100個分の寄付を目標に募金活動を行ってきました。

学内の学生や教職員はもちろん、保護者や市民の皆様、特別養護老人ホーム春庵様、長光園障害者支援センター様など多くの方々のご協力をいただき、合計で213個分(約50万円)のソーラーランタンを寄贈できることとなりました。

2025年6月20日、認定NPO法人地球市民の会(以下TPA)の皆様や市民の皆様を短大にお迎えし、寄付金贈呈式を実施しました。TPAは本学と連携協定を結んでいる団体で佐賀市内に本部があります。ミャンマー支援に長年取り組まれているので、今回TPAを通してミャンマーにソーラーランタンを届けてもらうことにしました。

TPAのミャンマー事業担当の方から、現地の支援状況や活動報告も共有され、皆様のご支援が確実に被災地に届くことを確認できました。ご協力いただいたすべての皆様に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。