投稿者: kouhou

2025年9月9日(火)

日本語別科生18名は、JRと西鉄の電車を乗り継いで太宰府天満宮と九州国立博物館へ行きました。

太宰府天満宮では「二礼二拍手一礼」に則った参拝を初体験しました。

また初めて引いた「おみくじ」にも一喜一憂していました。

参道ではアイスや梅ケ枝餅を食べながら、写真もたくさん撮りました。

九州国立博物館では、常設フロアを見学し、日本の縄文時代からの歴史についてしっかり勉強しました。

大人数での行動でしたが、

時間やルールをしっかり守り、みんなで協力して活動をすることができました。

日韓国交正常化60年記念し、本学現代韓国文化研修センター主催で「文化から学ぶ韓国語」という特別講座を9/27~11/1の期間に開講します。

本学の教員4名が担当する楽しい授業です。 韓国や韓国語に興味関心がある方、ぜひ一緒に勉強してみませんか?

◇⽇時:9⽉27⽇(⼟)〜11⽉1⽇(⼟)10時〜12時10分

◇会費:5000円(旭学園教職員、学⽣50%割引)

◇場所:佐賀⼥⼦短期⼤学122教室

※申込みは締め切りました。ありがとうございました。

◇問い合わせ:0952-23-5145(代表)

佐賀⼥⼦短期⼤学 現代韓国⽂化研究センター

担当:地域みらい学科 張允麘(チャン ユンヒャン)

メール:yunhyang-c@asahigakuen.ac.jp

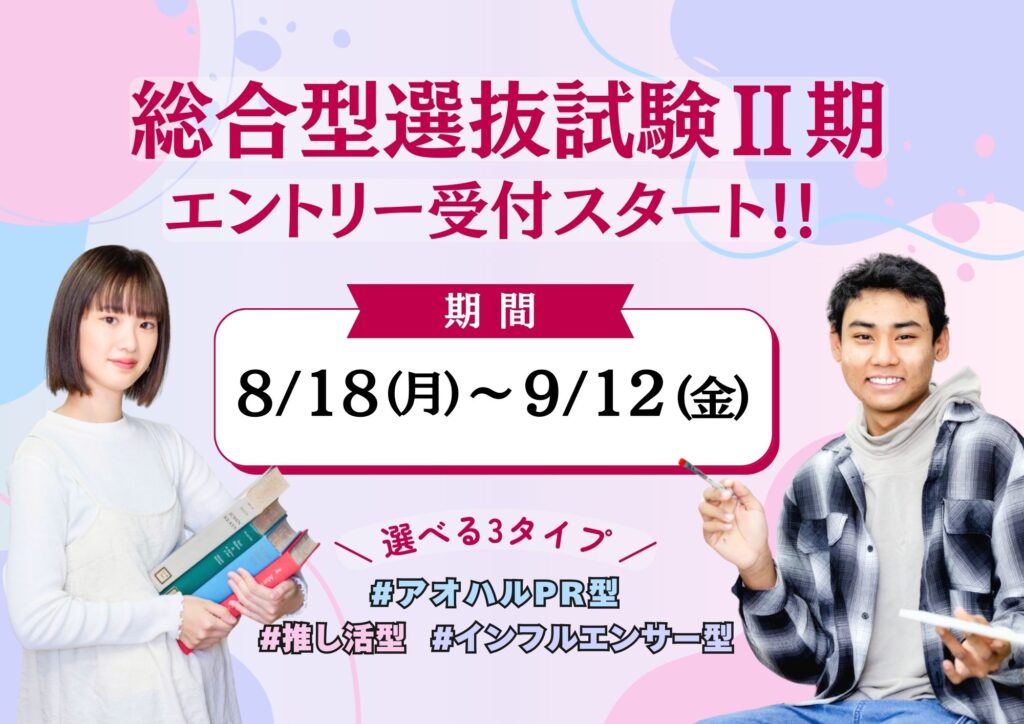

✨佐賀女子短期大学ならでは!3つのユニークな総合型選抜試験✨

推し活型 / アオハルPR型 / インフルエンサー型

2026年度 総合型選抜試験Ⅱ期のエントリー受付が2025年8月18日(月)より開始しました。

・Ⅱ期エントリー期間 → 8月18日(月)~9月12日(金)

・面談日 → 9月6日(土)、9月20日(土)

・出願期間 → 9月29日(月)~10月10日(金)

・合格発表 → 11月4日(火)

・入学手続締切日 → 11月14日(金)

出願までは検定料が発生しませんので、お気軽にチャレンジしてください✨

遠方の方は、オンラインでの面談・プレゼンテーションも可能です。

※ご不明な点やご相談などありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

【お問い合わせ先】

佐賀女子短期大学 入学広報課

📞 0952-23-5145(代表) / 0952-37-7880(直通)

📧 nyushi@asahigakuen.ac.jp

こども未来学科こども教育コース2年生(長崎県出身)1名が現役で長崎県の教員採用試験に合格しました。

佐賀県、福岡県、熊本県など他県の2次試験の発表は9月以降です。これまでの努力が実を結びますように。

2025年8月4日、佐賀女子短期大学は、一般社団法人古湯・熊の川温泉観光コンベンション連盟と包括協定を締結しました。

本協定は、双方の資源や知見を活かしながら、地域社会の課題解決および発展に寄与することを目的としています。協定締結式は本学にて執り行われ、代表理事・山口澄雄氏と本学学長・今村正治の署名により、正式に締結されました。

式では、観光分野での就職を目指すグローバル共生ITコース2年の学生が、本学での学びについてプレゼンテーションを行いました。その後、今回の協定を機に、より一層連携を深め、地域に根ざした教育・研究活動を推進するための意見交換が行われました。

本学では、2026年度から「フィールド・ユニット制」へと制度を移行し、新たに「観光・ITビジネス」フィールドを設置します。このフィールドでは、「観光」に特化した教育をさらに強化してまいります。これにより、古湯・熊の川温泉との連携を通じてインターンシップやフィールドワークが実施しやすくなり、実践的な学びの機会が大きく広がることが期待されます。

さらに、地元・佐賀市内にある古湯・熊の川温泉について学ぶことを通じて、学生が情報発信の担い手となり、佐賀県の観光業界の活性化や、観光分野への就職促進にもつながることが見込まれています。

佐賀女子短期大学は今後も、地域と共に成長し、実践力と人間力を兼ね備えた人材の育成に努めてまいります。

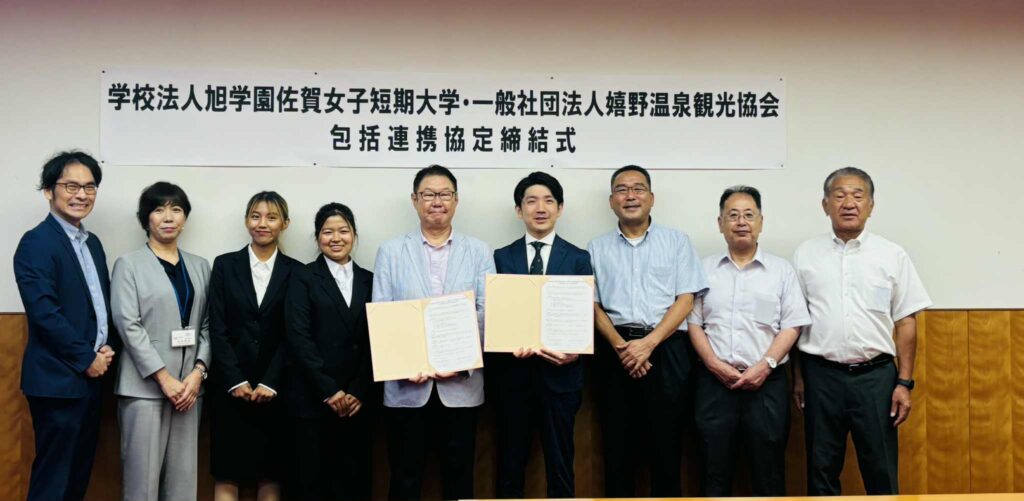

2025年8月4日、佐賀女子短期大学は嬉野温泉観光協会と嬉野市と包括連携協定を締結しました。

この協定は、双方の資源や知見を活かしながら、地域社会の課題解決や発展に寄与することを目的としています。協定式は嬉野温泉 大正屋にて執り行われ、会長 北川 健太氏と本学学長 の署名によって正式に締結されました。

本学ではこれまでも、嬉野市をフィールドに学生による地域ボランティアや観光振興をはじめとした活動を行ってまいりましたが、今回の協定を機に、より一層連携を深め、地域に根ざした教育・研究活動を推進してまいります。

今後は観光などさまざまな分野で嬉野温泉観光協会と協働し、インターンシップや地域課題解決など学生たちの学びと地域の未来に貢献できる取り組みを展開していく予定です。

佐賀女子短期大学は、地域と共に成長し、実践力と人間力を備えた人材の育成に努めてまいります。

2016 年の熊本地震の被災地、南阿蘇村でいちご園「ベリー樹ベリー」の再建を願って学生ボランティア部Sun-Kissed(サンキスト)が支援したご縁から、このたび同農園の 野田さんご夫妻が、佐賀女子短期大学へ「復興のイチゴ」を届けにキッチンカーで来学されました 。

学生たちはハウスの組み立てや苗の定植など農作業にも参加し、被災地への思いをこめて応援を続けてきました。8月3日のオープンキャンパスで「恩返し」の形でイチゴが届けられ、高校生や学生や教職員等に「けずりイチゴ」を提供していただいたことに、教職員・学生一同大きな感動と深い喜びを感じています。

また、今回の来学では、地震直後にボランティアとして南阿蘇へ赴いた 卒業生 も再訪。地震から9年目となる今、佐賀で感動的な再会を果たしました。卒業生からは「まさか佐賀で再びお会いできるとは…」との声も聞かれ、思い出が鮮やかに蘇るひとときとなりました。

野田さんより、ご厚意で提供いただいたイチゴや、南阿蘇村の現状・想いを静かに語ってくださった言葉は、わたしたちの胸に深く響いています。今後とも、佐賀女子短大と南阿蘇村との結びつきを大切に育み、学びと支援の連携を続けてまいります。

最後に、野田さんへ心より感謝申し上げます。

8/3の様子が佐賀新聞に掲載されました。取材ありがとうございました。

2025.8.5(火)は2025年4月から本学に在籍していた、韓国人留学生3名、中国人留学生6名、計9名の修了式でした。

式では今村学長から修了証書授与、修了生一人ひとりによる日本語によるスピーチのあと、末廣グローバル教育センター長によるお祝いのメッセージが送られました。

修了生のスピーチでは

「今回の留学をきっかけに多くの人と出会え、色んなことを学ぶことができました。国に帰ってからもこの学びを活かしたいです。」等、留学生活の感想やお世話になった先生や友人に感謝の言葉が述べられました。

修了おめでとうございます。またお会いできる日を楽しみにしています。

■佐賀女子短期大学グローバル教育センターについてはコチラをクリックしてください。

令和7年8月9日(土)~8月17日(日)は休業させていただきます。この期間中は電話対応や各種証明書の発行などすべての手続きができませんのでご了承ください。

8月18日(月)朝8時30分より通常業務となります。

2025年7月29日(火)

別府市旅館ホテル組合連合会の方々が本学に来てくださり特別講義が行われました。

旅館ホテル業界は、「ホスピタリティ産業」とも言えます。別府観光の父、油屋熊八の「旅人をねんごろにせよ」(旅人をもてなすことを忘れてはいけない 。Don’t forget to show hospitality to strangers.)の言葉にもあるように、ホスピタリティの気持ちが旅館ホテル業界には重要だとお話してくださいました。

本学でも「ホスピタリティ論」という科目でおもてなしの心を学んでいる学生にとって貴重なお話でした。

将来、旅館ホテルへの就職を目指す学生達に

・自分からすすんで挨拶をすること

・小さなゴミでも自ら進んで拾うこと

・相手に敬意を払うこと

・スキルよりも人間力や笑顔が大切ということ

などたくさんのことを教えていただきました。

参加した学生達は、熱心に話を聞いて、早速「別府に行ってみたい!」「旅館・ホテルでインターンシップをしたい!」と話していました。

佐賀女子短期大学は、来年2026度からフィールド・ユニット制になり、「観光・ITビジネス」フィールドが新設されます。

佐賀、九州のホスピタリティ産業で活躍する若者を育てるために、今後インターンシップやフィールドワークに力を入れていきます!

観光に興味のある高校生の皆さん、8月3日のオープンキャンパスにぜひお越しください!